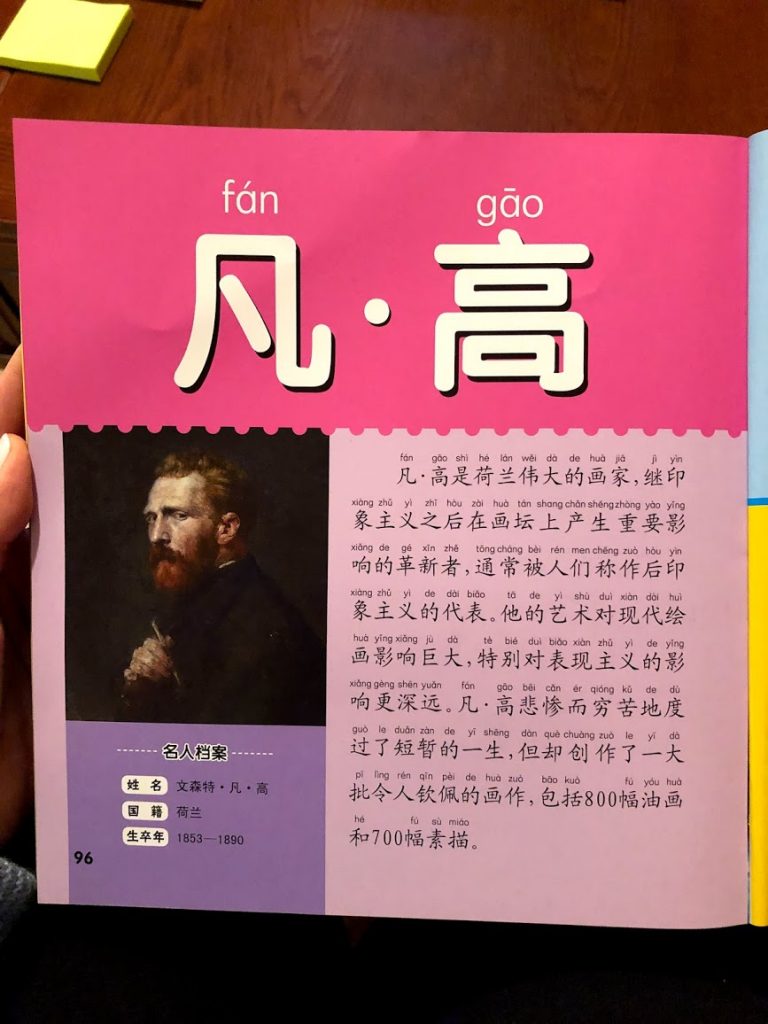

К сожалению, за два года я выучила совсем немного иероглифов. Легче всего запоминаются имена, так как тут я хотя бы знаю произношение. Например, полное имя моего аспиранта – Гао Ренвей, но все зовут его только по фамилии – Гао (高). Как и многие другие, этот иероглиф описывает сразу несколько понятий, в том числе всё высокое и дорогое. Например, его можно найти в обозначении высокоскоростной железной дороги и в титулах знатных особ.

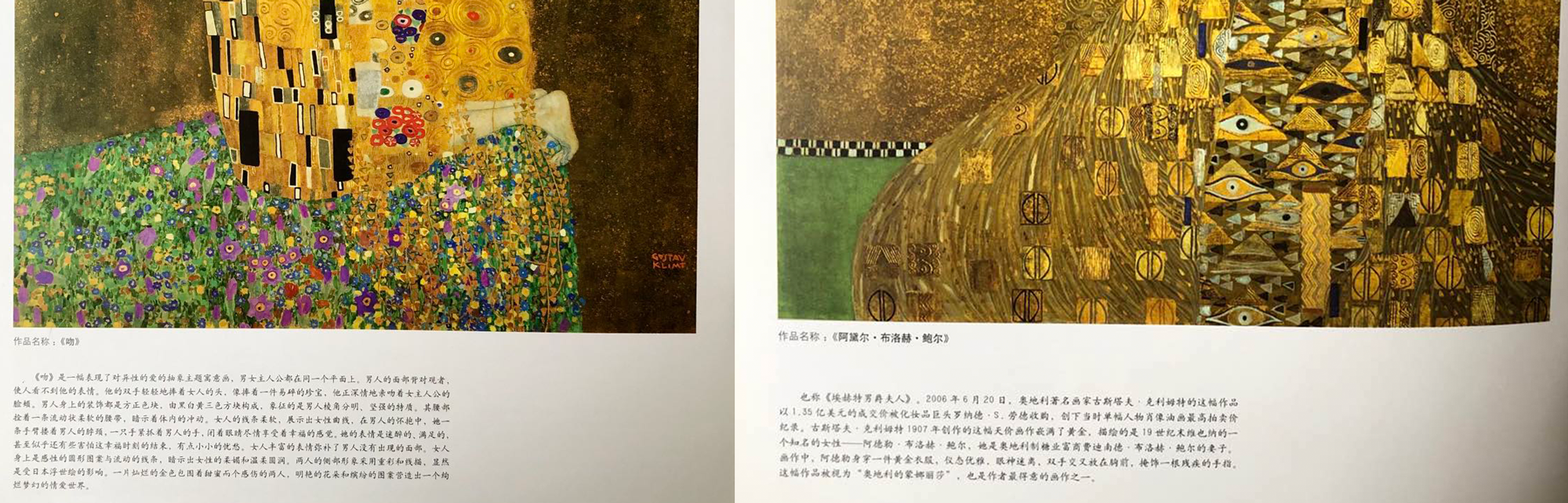

В Китае, в отличие от Японии, на китайский язык переводится буквально всё, включая имена собственные, научные термины, латинские названия лекарств и живых организмов. В инструкции к шипучему аспирину, произведённому немецкой фирмой «Bayer», не найти привычных и успокаивающих «salicylic acid» или «mg». Арабские цифры, правда, иногда попадаются, но чаще всего и числа написаны иероглифами. Конечно, это трудно для нас, но мы так и так ничего не понимаем и переводим всё подряд. Больше лаоваев (иностранцев) от этого страдают сами китайцы. Посудите сами: как бы мы обходились со «священной доской» вместо Hollywood и «улицей со стеной» вместо The Wall Street? Для перевода имён, которые ничего путного не обозначают, иероглифы подбираются просто по созвучию и без особых правил. Однако тут есть тонкость: одинаковое или сходное произношение может быть у иероглифов с совершенно разными значениями. Поэтому, в зависимости от отношения переводчика, одно и то же имя может оказаться прекрасным бутоном лотоса или желтым земляным червяком. А уж названия фирм и продуктов точно сочиняются творчески. Я наблюдала этот процесс, когда посещала фирму, производящую удобрение. Директор, его заместители и профессор, с которым я приехала, устроили что-то в стиле передачи «Поле чудес», подбирая сочетание иероглифов для названия нового продукта, увлечённо и шумно объясняя мне значение каждого символа. В итоге получилась благозвучная торговая марка, если написать латиницей, и что-то типа «аромат утренней росы», если читать на китайском. Задача – подобрать иероглифы так, чтобы они давали нужное произношение и в то же время не обозначали ничего неподобающего, а, наоборот, читались романтически и красиво. Вот мой любимый пример: если перед 高 «гао» поставить иероглиф 凡 – «все» (произносится как «фан» «=fán») , то получается Фангао или всё высокое или вообще чрезвычайно достойное внимания: 凡高 – Винсе́нт Ван Гог (Van Gaugh).

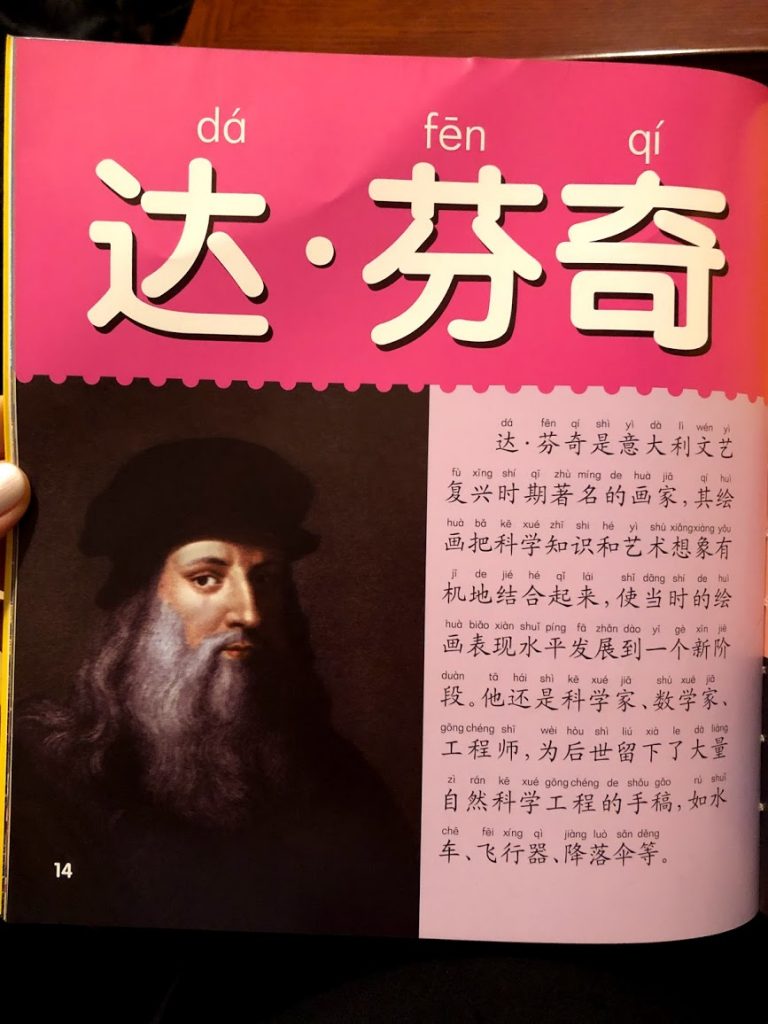

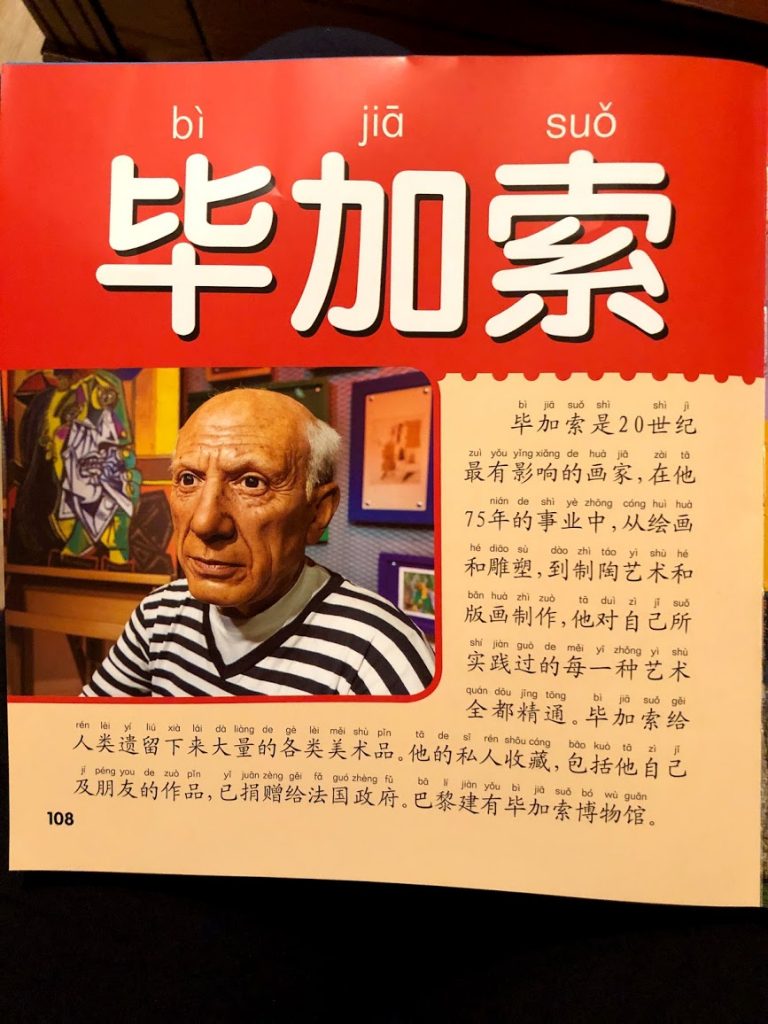

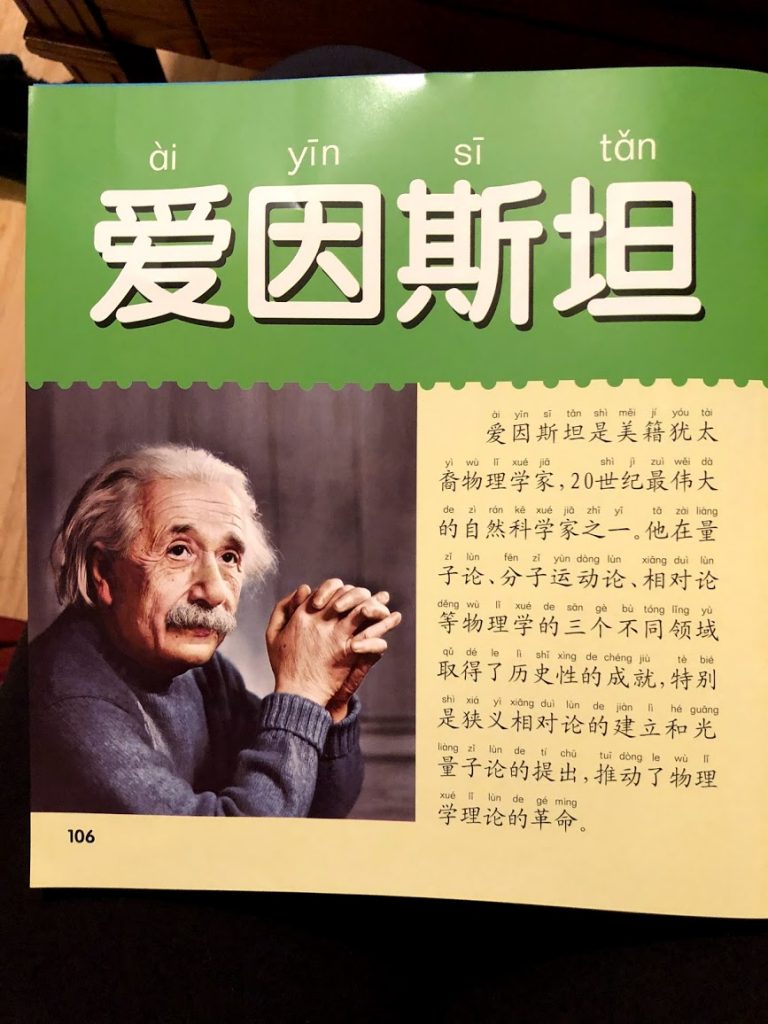

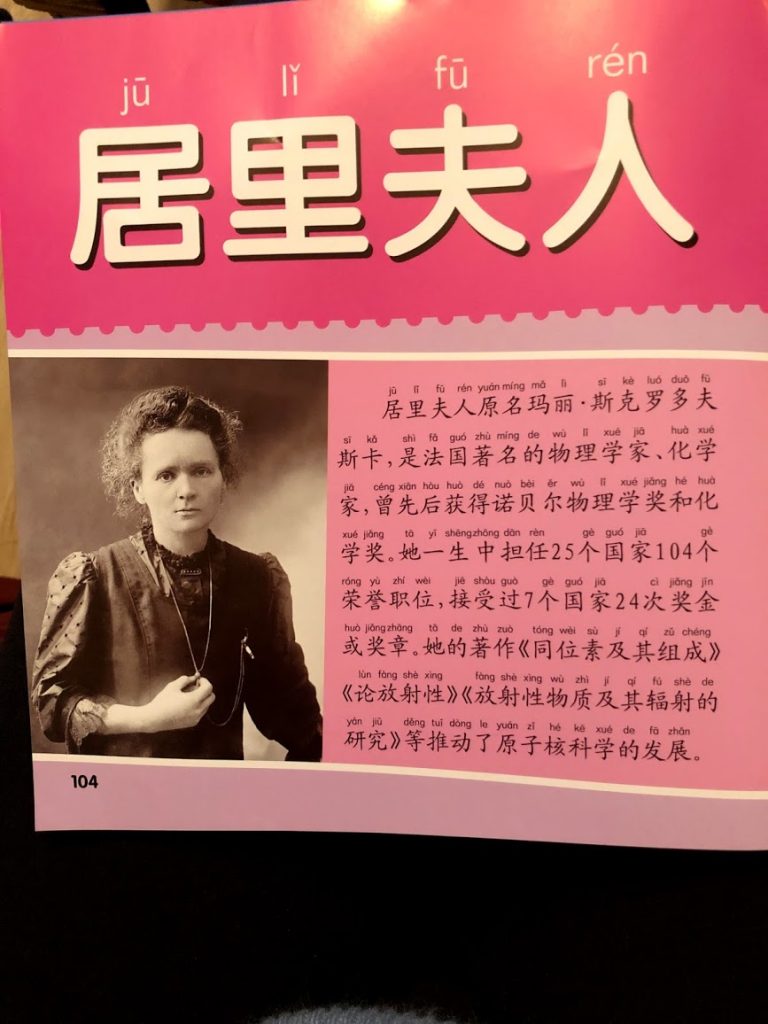

Рассматривая детский журнал о мировых знаменитостях, я думала о том, как трудно китайским студентам. Если я спрошу их, знают ли они постулаты Коха, лежащие в основе экспериментальной микробиологии, они точно ответят, что нет, никогда не слышали. Я приду в ужас, приготовлю лекцию, буду два часа объяснять и показывать, чтобы они вдруг сказали: «Так ведь это же постулаты Коха! Конечно, знаем!»

По картинкам из этого журнала я выучила иероглифы «да» 达 – «богатый», «эр» 尔, который может переводиться как «ты» или «Вы», и «вен» 文 – «культура», «текст» или «язык» . А в сумме получается 达尔文, или Дарвин! Конечно, он был богатым и культурным. В этом случае всё вроде бы правильно, «даэрвен» все-таки напоминает Дарвина, но очень часто итоговое слово получается вовсе несозвучным.

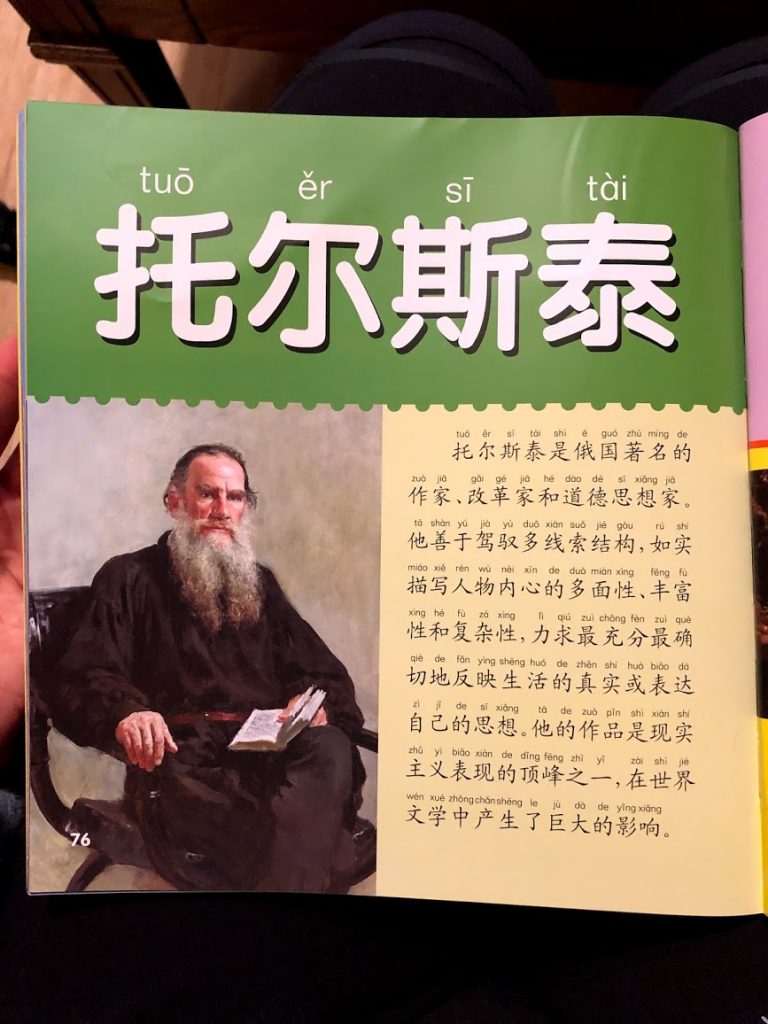

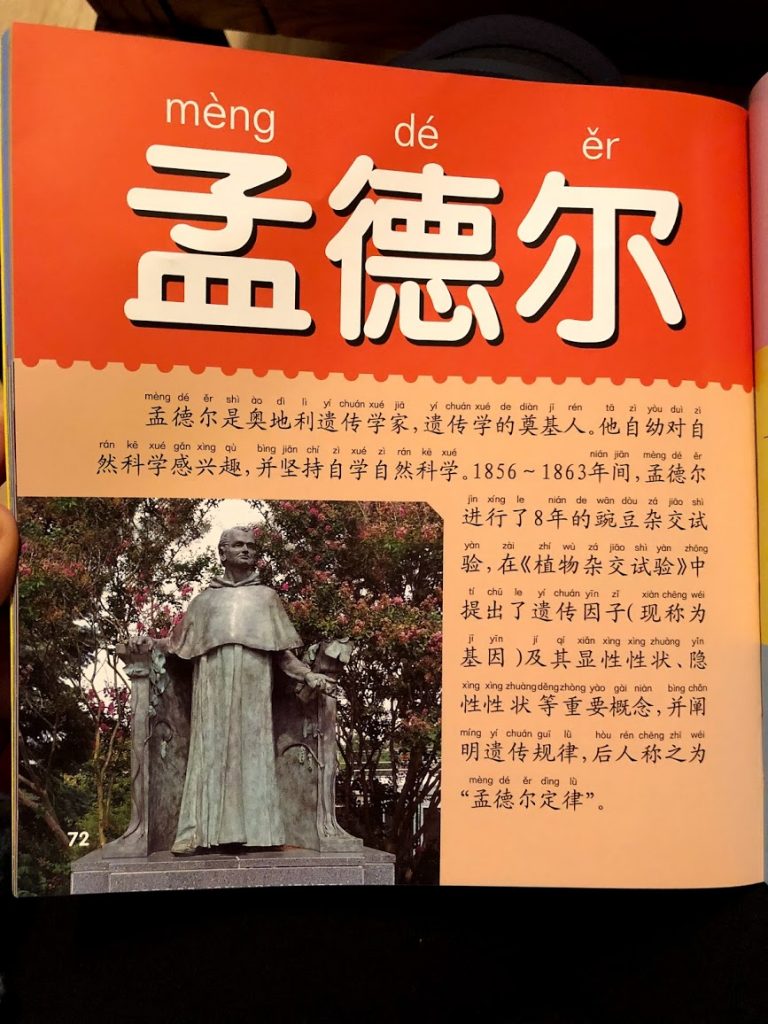

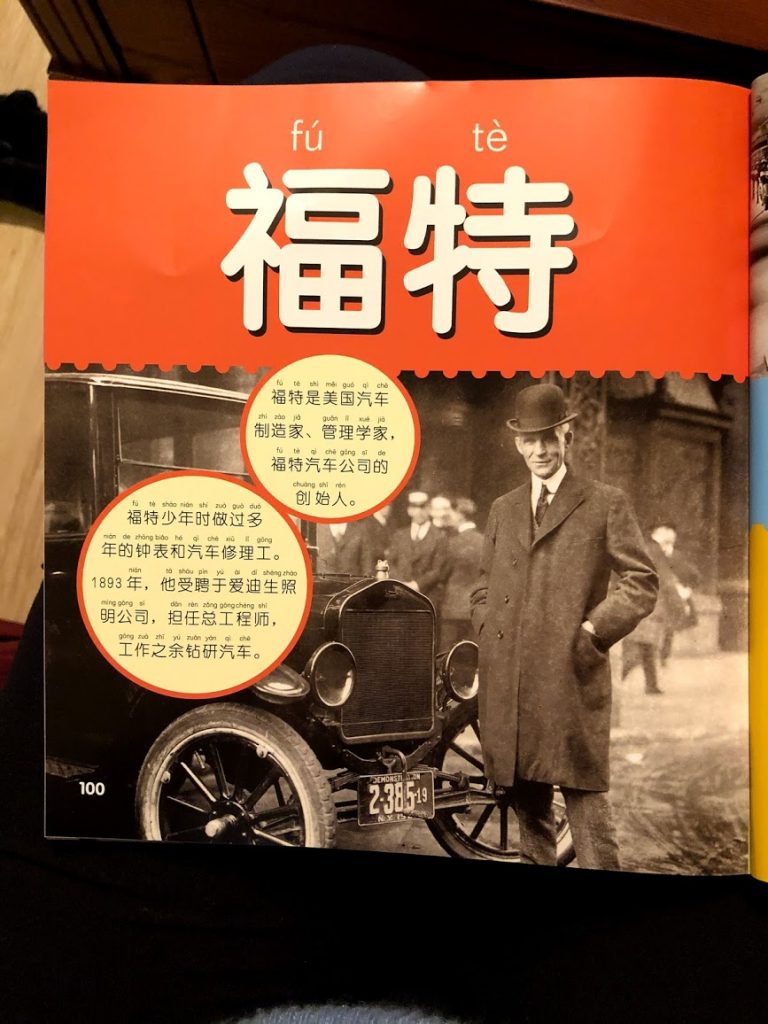

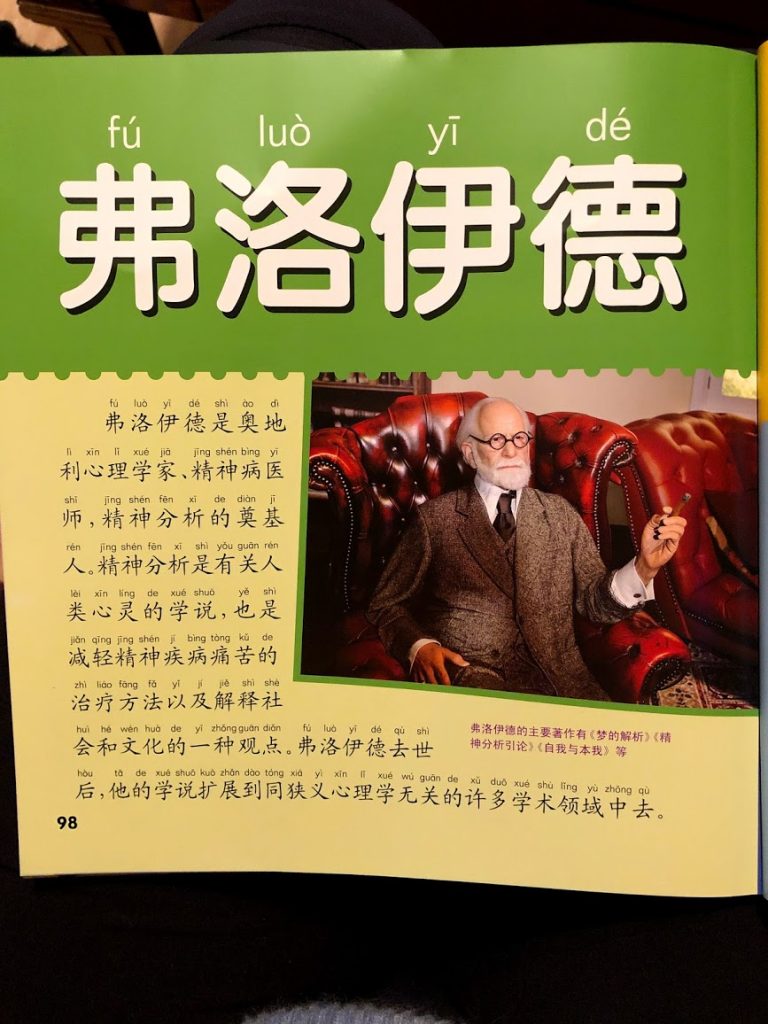

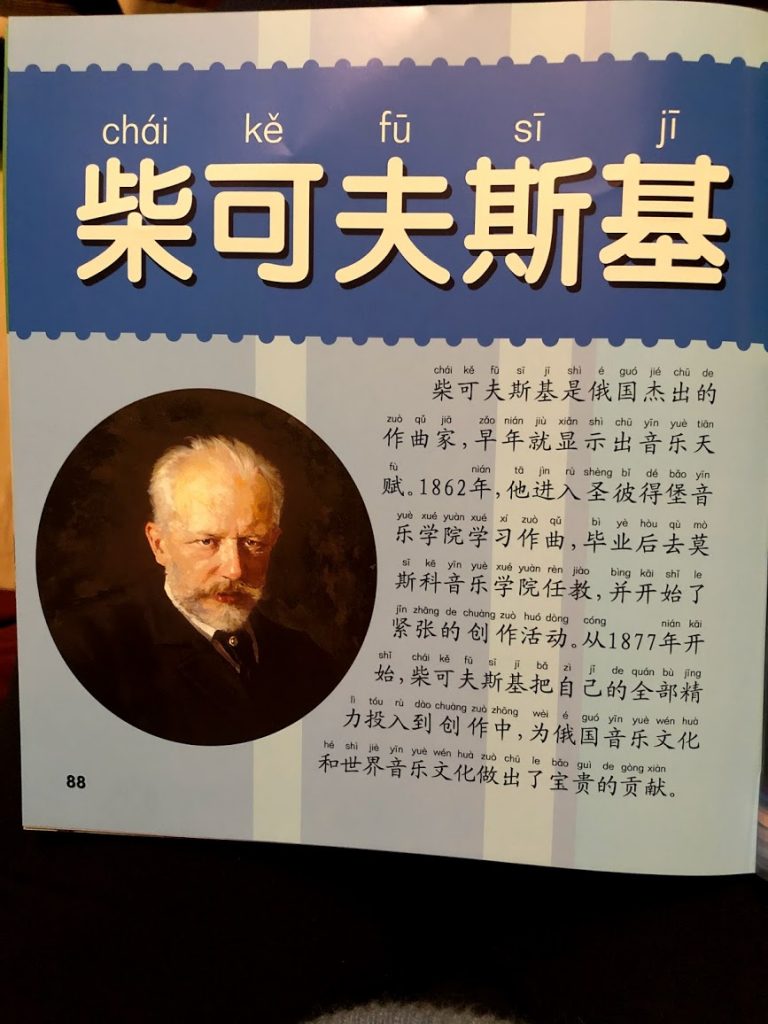

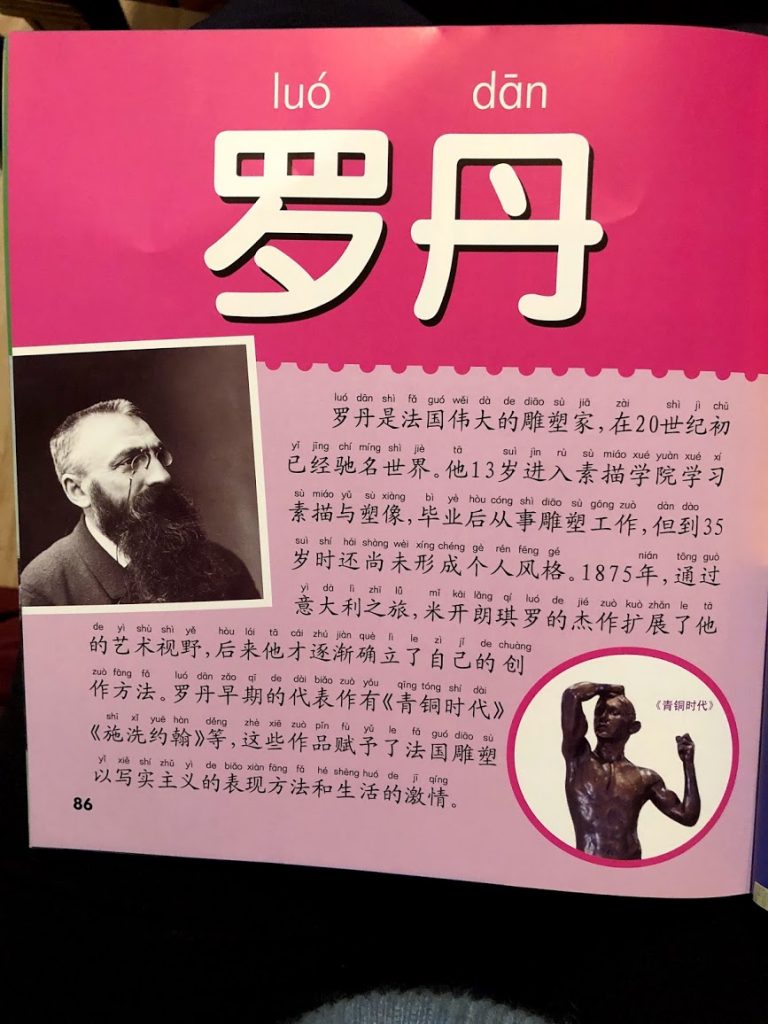

В журнале есть портреты Гагарина, Пушкина, Форда и даже Вольтера, но нет их настоящих имён! Поэтому абсолютное большинство даже бегло говорящих по-английски китайцев с огромным трудом распознаёт такие слова, как Mozart, Leonardo Da Vinci или Alfred Nobel. И уже неважно, написано это или произносится устно, в любом случае – непонятно. Конечно, они знают этих людей, но под совершенно другими именами! Что же говорить о терминах и химикатах? А обсуждение фильмов или артистов неминуемо заходит в тупик, так как невозможно указать ни на название, ни на имена, а приходится пересказывать сюжет.

Мне кажется, что язык и есть Великая Китайская стена, архаичная и непреодолимая. Она не защищает, а превращает Китай в отдельную планету и долго ещё не позволит «догнать и перегнать», несмотря на огромные успехи, неимоверные усилия и многие жертвы.

И не надо жаловаться на засилие заимствованных слов в русском языке! Язык – это не древняя реликвия на стене и не защитный доспех, а живой инструмент, помогающий общаться и понимать смысл вещей. «Nomina si nescis perit cognitio rerum», как говорил Линней, а он знал в номенклатуре толк.

Винсент Ван Гог

Лев Толстой

Грегор Мендель

Пушкин

Бетховен

Наполеон

Вольфганг Амадей Моцарт, хотя портретов его не сохранилось

Вольтер

Левенгук

Шекспир

Микела́нджело

Леонардо

Пикассо

Эйнштейн

Мария Кюри

Форд

Фрейд

С Чайковским все-таки легче. Спасибо чаю!

Роден!

Менделеев

Альфред Нобель